なぜODAとJICAの重要性は伝わらないのか。

<コラム第14回:なぜODAとJICAの重要性は伝わらないのか。>

今、明らかに世界は転換期を迎えている。コロナウイルスのパンデミックやロシアのウクライナ侵攻を経て、比較的均衡を保っていた世界秩序は揺らいでいる。特に、ドナルド・トランプが1期目以上に過激な発言で大統領戦に勝利して以来、一気に世界は保護主義に傾いたと思う。

日本も例外ではない。ヘイトスピーチや陰謀論を躊躇いなく流布する極右政党が国政選挙で勢力を伸ばし、既存政党も無視できない存在になった。この政党の支持者たちは、ファクトを無視し、無知なまま平気でヘイトスピーチを垂れ流す。SNSは差別主義者たちで溢れ、地獄のようなポストで溢れかえっている。

この右傾化の波はJICAにも影響を与えた。アフリカ諸国に対して日本4市を「ホームタウン」認定したニュースが流れると、JICA本部にはデモ隊が押し寄せたほか、抗議のメールや電話が殺到したという。

様々な意見を持つ人がいるので、デモ自体は個人的に全く問題ないとは思う。一方で私が危惧しているのは、よく調べもせず、事実に基づかないデマに洗脳されたまま根拠のない主張を繰り返す人々が大勢いることだ。

例えば、「ムスリムの人は異教徒をレイプすることに罪悪感がない」とか「黒人は知能指数が先天的に低い」とか目を覆いたくなるほどの憎悪がSNS上に溢れている。

これまでの人生でこういったデマに惑わされる人が周囲にいなかったので、外国人に対する排他的な考え方を持っている人が日本にこれほどまでに大勢いることには正直かなり驚いた。

一方で、私の人生はこれまで比較的リベラルな環境で高水準の教育を受けてくることができた一方で、「日本人のパスポート保持率の低さ」や「生活保護受給率」を見ると、私がこれまで全く関与してこなかった層のボリュームが一定数存在することも分かった。

幸いにも私は幼少期から海外の文化に触れたり、十分に一般教養を養う機会があったが、もしこの経験がなかったら、なぜ血税を関係のない遠い国の人々に使うのだろうと疑問に思ったかもしれない。そして、この疑問を抱いたときに正しい情報にたどり着けば問題ないのだが、「ヒーローっぽい」ポピュリズム政党が「事実っぽい」救世主風のセリフを言っていたら飛びついてしまうのかもしれない。

今回はこうした背景も踏まえ、なぜJICAの活動意義やODAそのものが世論に理解されないのか考えてみたい。

理由①理解が難しい

ODA(政府開発援助)の役割と意義は多いが、中でも私が最も重要だと思っている点は「海外で日本のプレゼンスを保つため」である。

グローバリズムに伴い、世界各国はもはや一国で維持できることは不可能なほど複雑化している。各国はそれぞれ利害関係を考慮しながら外交のバランスを保っており、ほとんどの食料やエネルギーを輸入に頼る日本も例外ではない。

特に少子高齢化に伴い、経済が間違いなくシュリンクしていくことが確実な我が国において、これから成長していく諸外国の存在は無視できない。さらに、隣国の中国が影響力をどんどん強めているこの状況において、日本がプレゼンスを保つことは容易ではないのだ。

そのため、日本は競争力がある今のうちに(言葉は悪いが)将来の先進国に対して恩を売っておく必要がある。もちろん先を見通すことは難しいが、もはや「途上国支援はやらざるを得ない」というのが正直なところだと思う。

実際のところ、これまで日本が行ってきたODAは少なからず実を結んでいる。多くの途上国はいまだに日本に対して好印象を持っており、日本企業による経済協力や投資において優遇措置を取っている。

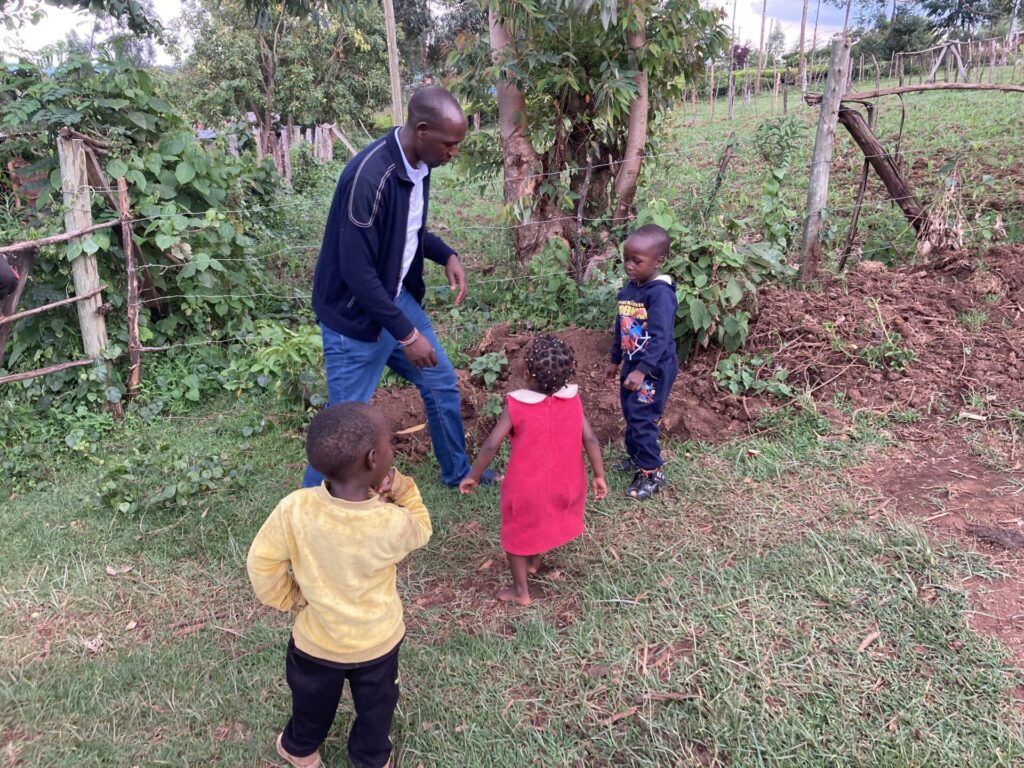

また、外国に行ってみても、日本人というだけで優しくしてくれたり、好印象を持たれることが多い。理由を聞いてみると、学生時代に日本人のJICAボランティアに教えてもらったことがあるとか、地元でJICAのプロジェクトがあり地域全体が豊かになったという経験があるという場合も多い。外務省が行ってきたODAは、数値では表せない部分も含め、少なからず成果には結びついているのである。

一方で、日本には外国に行ったことすらない人が意外にも多い。日本人は渡航可能な国数が世界トップクラスの最強パスポートを取得できる特権を持っているにも関わらず、保持率はたったの17%である。これはG7の中でもダントツの最下位だ。

もちろん、海外に興味がない人を批判する気はない。しかし、これまで数十か国を訪れた私の経験上、行ってみないと分からないことというのは多いのだ。

例えばサブサハラに行けば、人々は貧しくても明るく楽しそうに生きていることが分かるだろう。「黒人は怖い」という偏見は当たり前だが全員に当てはまるわけではない。確かに危険な目に遭う機会は日本より多いかもしれないが、それは貧困や紛争などの外的要因がそうした環境を作り上げてしまっているだけであり、アフリカの文化に依存するものではない。

イスラム教の倫理観についても多くの偏見が溢れているが、一部の過激派や事件のイメージが先行してしまっているだけだと思う。私はこれまでイスラム教が主流の国々を訪れたが、ムスリムの人々は驚くほど(時にはお節介すぎて迷惑するほど)優しい人が多い。

こうした経験は日本でアクセスできる情報だけでは得られない。「無知ほど恐ろしいものはない」と言われる通り、外国を知る経験がなければ事実に基づかない情報を信じてしまうのも無理はないのだろう。結局、ODAの意義も理解できないまま、気づかないうちに排他的な考え方に染まってしまう人が多いのだろう。

理由②投資対効果が見えにくい

私自身、JICAの重要性を理解しているつもりだが、一方で「なぜ自国の予算を他国に回すのか」という疑問を抱く人が大勢いること自体は理解できる。なぜなら、途上国への莫大な支援がどのようにして日本国民に返ってくるのかというのは、日本にいるだけでは非常に見えにくいからだ。

例えば、アフリカに鉄道やインフラを投資したとして、その場所で日本のプレゼンスが向上したとしても日本にいる人々までその情報は入ってこない。受注した日本企業や投資金額に対するリターンがあったとしても、直接国民に還元されるわけではないので、恩恵を受けている実感が見えにくいのである。

だから、結果的に多くの人にとって、苦しんで払った税金をそのまま途上国にプレゼントしているように見えるのかもしれない。特に、教育課程の間で十分な教養を身に着けられなかった人にとって、こうした投資や融資の構造を理解するのは非常に難しいことなのかもしれない。

また、この手の投資において、リターンが少なかったり回収期間が長かったりすることもまた事実である。ビジネスではない以上、利益の最大化が必ずしも目的ではない。

だから民間企業が将来的な見返りを求めてビジネスとして投資することとは性質が異なる。実際には先述した「日本のプレゼンスを保つ」という目に見えない成果があるはずなので、金額には表れないリターンがあるのは間違いないのだが、どうしてもこのアドバンテージは一般人にとって理解しがたいものなのかもしれない。

理由③説明が不足している

先述したとおり、途上国支援が日本にとってメリットがあることは間違いないのだが、JICAや外務省がメッセージとしてしっかりと国民に説明できていないのは残念ながら事実だと思う。

特に今回話題となった「JICAアフリカ・ホームタウン」はまさにその説明能力の低さが露呈した。実際は、あくまでJICAがこれまで行ってきた途上国との文化交流をさらに深化させようというものだが、明らかにプロジェクト名は誤解を招くものである。

国政選挙で極右政党が台頭し、世論が外国人排斥を唱え始めたこの状況で、このようなニュースリリースを行えばどうなってしまうのか、一般的な感覚の持ち主であればだいたい予想がつくはずだ。

しかし、民間企業でないJICAの職員は一般的なビジネスマンに比べてこういった感覚が鈍い。私がJICA海外協力隊として内部から組織を見ていた感じでも、世間がどう思うのか考えられていないまま進行するプロジェクトはたくさんあった。

今回もしっかりと説明さえしていれば内容自体は炎上を招くものではなかったと思う。他にも業務が非効率に行われていたり、明らかに投資対効果が低いものに予算を割くということは常態的に行われており、民間企業出身者には非常に違和感があった。

一つ一つのプロジェクトではせっかく良いことをしていても、予算の使い道をしっかりと説明できない以上、批判を浴びるのは仕方がないことだと思う。予算のもとを辿れば結局は血税で賄われているわけなので、論理的かつ効率的にプロジェクトを回していくことは今後必要になってくる。

私個人としては途上国支援や移民の受け入れは必要だと思う。特に、出生率が一向に回復せずマーケットが縮小していく未来が確定している日本において、これらの政策は唯一かつ必須の選択肢だと思う。

確かに外国人をはじめとする「知らない人」というのは、無知の人にとって恐ろしい存在なのかもしれない。しかし、世界は基本的に善意で成り立っている。国籍が違っても元は同じ人間であり、分かり合えるはずだ。

知らないものに対する恐怖心ゆえにヘイトスピーチをするのではなく、まずは相手を知り、相互理解を得ることから始める必要があるのではないだろうか。世界には素晴らしい文化と人々が溢れ、優しさで満ちている。そして、外国を知ることでさらに日本の素晴らしさを再確認することもできる。

だから、この文章を読んでくれた人々にはまず、多文化を理解することから始めてほしい。そして、情報をしっかりと選別し、確実に事実とされてる情報をもとに思考してほしい。なぜなら、人種差別の根本的な原因は「無知」なのだから。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません